Por: BBC News

João estava com dor de cabeça. João tomou suco de laranja. A dor de cabeça de João passou.

Podemos afirmar que a dor de cabeça de João passou porque ele tomou suco de laranja?

A resposta é não.

Dizer que sim é criar uma falsa correlação de causa e efeito.

Pois alguém dizer que tomou cloroquina e, por causa disso, se curou da covid-19, como faz o presidente Jair Bolsonaro, é exatamente o mesmo.

Isso é o que se chama de “evidência anedótica”, informal, sem valor científico. E o erro de lógica usado para se chegar nessa “evidência” é uma falácia lógica, chamado também de correlação coincidente ou, em latim, post hoc ergo propter hoc (“depois disso, logo, causado por isso”), explica o cientista David Grimes, autor do livro The Irrational Ape, sobre desinformação relacionada a ciência.

Essa falácia lógica é construída a partir da ideia de que dois eventos que acontecem em uma sequência cronológica estão ligados por meio de uma relação de causa e efeito. Outros exemplos: “Eu espirrei e, segundos depois, a luz caiu”. A luz caiu por que eu espirrei? “Hoje de manhã nós dançamos. Mais tarde, choveu.” Choveu porque dançamos?

“A gente tem uma pré-disposição para pensar de maneira temporal: ‘se aconteceu A e depois aconteceu B, logo B foi causado por A'”, diz Natalia Pasternak, doutora em microbiologia pela USP e presidente do Instituto Questão de Ciência. “É intuitivo pensar assim. De maneira genérica, não parece que está errado. O método científico é que é contraintuitivo e precisa ser aprendido.”

“As pessoas não param para pensar que existem diversos outros fatores. Uma pessoa pode ter melhorado por causa do remédio, apesar do remédio, ou por causas nada a ver com o remédio. As pessoas atribuem facilmente relações de causa e efeito que não estão lá.”

Direito de imagem GETTY IMAGES

Direito de imagem GETTY IMAGESSe João tem uma dor de cabeça, toma um banho, bebe água, toma um chá de ervas, toma um medicamento, bebe suco de laranja, sai para caminhar, tira uma soneca… Qual dessas variáveis ajudou a curar a dor de cabeça? Ou então, será que nenhuma teve efeito para a dor de cabeça, que passou sem interferência dessas ações?

Seres humanos tendem a ser “cegos” para as diferentes variáveis, além de ter vieses de confirmação quando querem acreditar que determinada intervenção ou medicamento funciona para alguma doença, observa Grimes.

Mas casos individuais ou isolados não têm qualquer valor científico.

É porque sem controlar variáveis não dá para chegar à conclusão de que alguém melhorou por causa de um medicamento ou outra intervenção. “O que mais a pessoa fez nesse período da doença? A doença pode ter passada sozinha, como muitas passam. A pessoa pode ter começado a se alimentar melhor, parou de se alimentar com algo que estava fazendo mal e nem sabia, começou a dormir melhor, saiu de um período de estresse. Ou então, houve uma resolução espontânea da doença”, enumera Pasternak.

Ela cita seu próprio exemplo: “Eu tive asma infantil, que passou na fase adulta. Imagina que depois de 5 ou 6 anos tendo uma criança asmática, minha mãe decidisse que ia me dar homeopatia. E, depois de um ano, a asma sumisse. Qual seria a conclusão da minha mãe? Que a homeopatia curou minha asma, quando provavelmente foi a puberdade, já que é uma doença tipicamente infantil”.

“Isso vai dando força para essas narrativas de evidências anedóticas, com pessoas dizendo: ‘eu conheço uma criança que tomou homeopatia e a asma passou’. Essas narrativas são muito fortes na sociedade porque são depoimentos de amigos, conhecidos, que viram isso acontecer”, diz Pasternak. “A evidência anedótica sempre tem valor sentimental, emocional que é muito mais forte.”

Nosso cérebro responde ao apelo das experiências pessoais, opina o comunicador de ciência Jonathan Jarry, do McGill Office for Science and Society, organização dedicada ao ensino de ciências na Universidade McGill, em Montreal, Canadá. “É por isso que a maneira como contamos histórias em livros e filmes funciona tão bem. Nós amamos uma boa história”, diz ele à BBC News Brasil.

“Mas quando se trata de avaliar se um tratamento funciona ou não, as histórias podem confundir em vez de educar. Precisamos recorrer à ciência para remover as variáveis contaminantes e chegar a uma resposta objetiva.”

Para Grimes, “os humanos têm dificuldade de encontrar padrões”. “As coisas mais vívidas para nossa memória são as anedotas, enquanto estatísticas médicas são entediantes e secas”, diz.

As anedotas, diz Jarry, podem, sim, ser usada para gerar hipóteses — que então testamos rigorosamente — , mas elas não são de forma alguma conclusivas.

Direito de imagem WIN MCNAMEE/GETTY IMAGES

Direito de imagem WIN MCNAMEE/GETTY IMAGESIsso porque há uma série de razões pelas quais alguém pode ter melhorado que nada têm a ver com o tratamento que afirmam ser a causa da cura.

“Do lado de fora, é fácil ver: você tem doença, recebeu uma intervenção (um medicamento) e depois ficou sem a doença. É muito fácil pensar que a intervenção causou a mudança na situação”, diz Jarry. “Mas pode ser que a pessoa tenha feito vários tratamentos diferentes. Depoimentos pessoais estão cheios de variáveis que não controlamos, sobre as quais nem mesmo estamos pensando, e que podem afetar o resultado final. O papel da ciência é se livrar de tantas variáveis quanto possível, limpar para que tudo o que restar seja exatamente o que nos interessa estudar.”

Hoje, existem métodos científicos confiáveis para comprovar se um medicamento tem eficácia para uma doença (leia mais abaixo), e esses métodos passam longe das evidências anedóticas repetidas por Bolsonaro.

Bolsonaro e a cloroquina

Erguer uma caixa de hidroxicloroquina como se ela fosse uma cura para a covid-19 e repetir que foi curado da doença por causa do medicamento, uma afirmação perigosa e sem embasamento científico, já se tornou algo corriqueiro para o presidente do Brasil.

Sua última defesa ao remédio foi na segunda (24/08) em um evento no Palácio do Planalto chamado “Brasil vencendo a covid-19”, com o país chegando a quase 115 mil mortos.

Bolsonaro reuniu médicos entusiastas da hidroxicloroquina e membros do governo para uma cerimônia em defesa do uso do medicamento no combate à doença, apesar de não haver indícios de sua eficácia — e mais, haver indícios de que, pelo contrário, ela não funciona e seu uso pode trazer efeitos colaterais para pacientes.

“Não tem comprovação científica, mas salvaram muitas vidas”, alegou o presidente no evento, sem apresentar provas disso. Ele disse, ainda, que observou que quem tomava o medicamento desde o início tinha “mais chance” de sobreviver. Citou seu exemplo pessoal e o de “mais de dez ministros que se trataram com a medicação”. “Nenhum foi hospitalizado. Então, está dando certo.”

A fala de Bolsonaro é o exemplo concreto do que é uma evidência anedótica. Primeiro, a grande maioria das pessoas com a covid-19 sobrevivem. Como saber que o presidente não sobreviveria de qualquer forma sem a hidroxicloroquina? Além disso, ele foi tratado só com hidroxicloroquina? Seus ministros também? E se não tivessem tomado nada? Como estabelecer uma correlação direta sem um estudo clínico sério? Caso Bolsonaro tenha tomado suco de laranja durante o tratamento, seria possível dizer que foi o suco de laranja que o curou?

“A covid-19 é uma doença com 90% de taxa de cura espontânea. Ou seja, a doença pode se resolver sozinha, mas o mérito vai para o remédio?”, questiona Pasternak.

“Dizer: ‘Eu tomei cloroquina e, portanto, me curei’ está errado. As duas coisas podem ter acontecido simultaneamente, o que não quer dizer que uma foi a causa da outra. Não existe relação de causa e efeito.”

Aliás, em relação a hidroxicloroquina, já estamos em uma etapa de dizer “nós já demonstramos que não tem efeito para a covid-19, e que ninguém se cura desta doença por causa desse medicamento”, observa Pasternak. Existem diversos estudos que trazem evidências de que a hidroxicloroquina não tem eficácia para a covid-19.

Por não observar benefício do medicamento para a redução da mortalidade da covid-19, a OMS (Organização Mundial da Saúde) interrompeu os estudos com a cloroquina. A Sociedade Brasileira de Infectologia disse considerar “urgente e necessário” que a hidroxicloroquina “seja abandonada no tratamento de qualquer fase da covid-19”, e sugeriu que o governo interrompa sua oferta.

Para Jarry, há consequências perigosas para quem acredita nessas anedotas — principalmente quando são contadas e repetidas pelo presidente da República.

“As pessoas podem passar a tomar esse medicamento como profilaxia, por exemplo, e deixar de adotar o distanciamento físico”, diz. Elas também podem tomar o medicamento sem acompanhamento médico, e terem efeitos adversos como os relacionados ao sistema cardiovascular — o medicamento pode acelerar o ritmo do coração — além de outros, como retinopatias e hipoglicemia grave.

Ensaio clínico em alto-mar

Houve uma época em que evidências anedóticas eram comuns na medicina. As doenças, então, eram consideradas fruto do desequilíbrio de “humores”.

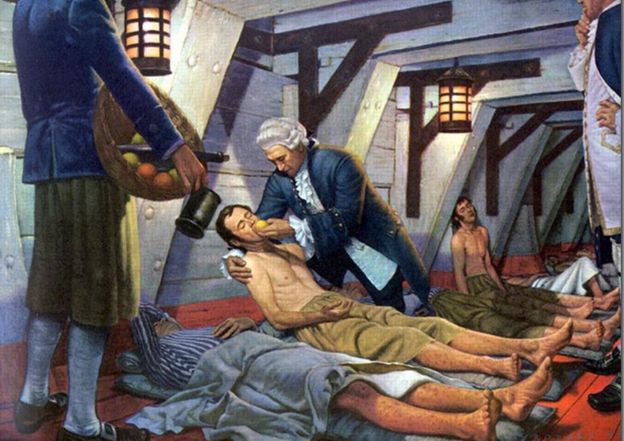

Uma delas tirou a vida de diversos marinheiros. Era a época das Grandes Navegações e, passando meses em alto-mar com uma dieta escassa e pouco variada, marinheiros temiam o inchaço, sangramento das gengivas, fraqueza e dificuldade de respirar que acometiam grande parte da categoria.

Direito de imagem INSTITUTE OF NAVAL MEDICINE

Direito de imagem INSTITUTE OF NAVAL MEDICINEPara o escorbuto, que hoje sabemos ser causado pela falta de vitamina C na dieta, exploradores tinham suas próprias receitas: o capitão James Cook, famoso navegador inglês pioneiro na exploração de rotas para Austrália e Nova Zelândia, sempre levava chucrute em suas viagens; outros acreditavam que ácido sulfúrico era o remédio ideal. Não sabiam o que era a doença, e suas “curas” eram baseadas em evidências anedóticas, relatos informais.

A partir desse conhecimento popular, o médico escocês James Lind conduziu o que hoje se reconhece como um ensaio clínico, talvez o primeiro deles, para verificar a eficácia dos remédios. Em 1747, quando estava a bordo do navio HMS Salisbury, separou 12 homens que estavam com sintomas de escorbuto e os dividiu em seis pares.

Cada par recebeu um tipo de tratamento diferente, criado a partir de remédios para a doença sugeridos em registros até então:

1. um quarto de um copo de cidra; 2. 25 gotas de vitríolo (ácido sulfúrico diluído), três vezes por dia; 3. vinagre; 4. água do mar; 5. uma pasta de alho, mostarda, raiz de rabanete, bálsamo-do-peru e mirra; 6. duas laranjas e um limão por dia

Em uma semana, os marinheiros que receberam as frutas cítricas estavam bem.

Em um tratado sobre escorbuto que escreveu anos depois, em 1753, Lind descreveu seu ensaio clínico em detalhes, concluindo que “os resultados dos experimentos foi que laranjas e limões foram os remédios mais eficazes para essa enfermidade no mar”.

O que Lind fez foi criar grupos em condições experimentais de ambiente e tempo controladas, uma prévia do que se faz hoje em dia.

Mas demorou para que a medicina adotasse formalmente os ensaios clínicos randomizados para produzir evidências. A era dos ensaios clínicos só começou mesmo nos anos 1970, 1980 e 1990, diz Jarry. “Antes disso, era mais baseada em eminência do que em evidência. Ou seja, médicos mais velhos com muita fama eram muito respeitados por sua experiência clínica e pelas coisas que tinham a dizer.”

Direito de imagem SCIENCE PHOTO LIBRARY

Direito de imagem SCIENCE PHOTO LIBRARY“O problema com isso é que pode haver muito viés já que, se você é um médico, pacientes que não tiveram bons resultados com o tratamento prescrito por você podem não voltar mais.”

E então, segundo Jarry, a medicina passou, há algumas décadas, por uma revolução, dando espaço para um tipo de abordagem que é conhecido como medicina baseada em evidências.

“Hoje, testamos hipóteses de forma rigorosa e objetiva, por meio de ensaios clínicos. Quando isso passou a ser feito, testes com intervenções usadas até em então mostraram que elas eram neutras ou até danosas e, por isso, vários tratamentos foram revertidos.”

“É bom testar nossas premissas de formas rigorosas porque o cérebro humano pode nos levar a pensar que algo está funcionando sem que de fato esteja.”

Um dos médicos fundadores da medicina baseada em evidências também foi um escocês, 200 anos depois de Lind. Archie Cochrane (1909-1988) esteve com as forças britânicas na Segunda Guerra e foi capturado em Creta, na Grécia. Então, como prisioneiro de guerra, trabalhou em campos de concentração controlados pelos alemães. Em um em Salonica, na Grécia, ele fez seu primeiro ensaio clínico randomizado para investigar a grande incidência de edema entre os prisioneiros.

Ele comprou suplementos de vitamina C e de fermento no mercado ilegal do campo, selecionou 20 prisioneiros de maneira aleatória e os dividiu pela metade. O primeiro grupo recebeu porções diárias de fermento, e o segundo grupo, vitamina C. Os prisioneiros que receberam fermento melhoraram. A conclusão seria de que a proteína presente no fermento combatia a desnutrição dos doentes, eliminando o edema. Mas o próprio Cochrane criticou seu ensaio clínico randomizado, dizendo que a sorte contribuiu muito para seu sucesso, e que seu teste teve uma qualidade baixa.

De qualquer forma, aquele foi um dos primeiros ensaios clínicos randomizados e controlados, algo que era quase desconhecido para a comunidade médica até então.

Em ensaios clínicos, pacientes são divididos em grupos de pessoas que recebem ou não uma intervenção com o objetivo de avaliar seus efeitos. A ideia é controlar o máximo de variáveis possível, com todas iguais, exceto aquela que está sendo testada. O que Lind e Cochrane fizeram foi refinado a partir de novos conhecimentos e, hoje, o que se faz tem mais rigor e cuidado.

Pirâmide de evidência

Para entender que tipos de métodos trazem evidências mais robustas, hoje temos o que se chama de “pirâmide de evidências”. Diferentes tipos de estudos resultam em graus diferentes de evidência. Se uma evidência anedótica não traz evidência alguma, por exemplo, resultados de ensaios clínicos trazem evidências robustas.

No topo da pirâmide, estão os estudos que representam evidências com maior rigor, qualidade e confiabilidade. Ou seja, quanto mais perto do topo da pirâmide, mais precisos, confiáveis e com menor chance de erros estatísticos ou vieses causados por diferentes variáveis são os estudos.

“Não há um dogma, e pode haver ordens um pouco diferentes, mas, como um todo, é um bom princípio para as ciências biomédicas”, diz Jarry.

Na parte inferior desta pirâmide estão “dados sujos, produzidos sem qualquer tipo de controle ou intervenção, sem saber se há outros fatores que poderiam ter influenciado o resultado”, diz Jarry. São coisas como as anedotas, ou então “opiniões de especialistas”. “Pode ser interessante, mas não há uma evidência por trás.”

Acima, estão os relatos de casos, “alguém que relate que recebeu um ou mais pacientes, tratou deles com um medicamento e o resultado foi x”. “Podem levar a hipóteses interessantes”, diz Jarry. Mas ainda não produzem evidências robustas.

Depois desses dois níveis estão os estudos observacionais — e aí o nível de evidência começa a melhorar. Esses estudos costumam olhar para o passado e verificar o que aconteceu. São feitos sem intervenções, portanto, comparando pacientes que tiveram um tratamento a pacientes que tiveram um tratamento diferente, por exemplo. “Mas pode haver variáveis, vieses ou razões para o tratamento desconhecidas para os autores do estudo”, diz Jarry.

Também há os estudos observacionais que olham para o futuro e, nestes, é possível garantir que os grupos analisados sejam essencialmente os mesmos antes do estudo começar. Depois, observá-los ao longo do tempo e analisar os resultados. Mas, porque ainda é observacional, não é possível decidir quem vai receber a intervenção. E porque isso não é definido por quem está conduzindo o estudo, pode haver outros fatores que as influenciam a tomar essas decisões. Então, as evidências produzidas por estudos assim podem sugerir caminhos, mas não produzir evidências com poder científico suficiente para comprovar se um remédio é benéfico ou não, por exemplo.

Acima dos estudos observacionais e com maior poder científico estão os ensaios clínicos randomizados. Pela primeira vez na pirâmide, há uma intervenção dos cientistas conduzindo o estudo, com o maior controle de variáveis. E a forma como esses estudos clínicos randomizados são desenhados pode dar ainda mais robustez às evidências finais.

Nesse tipo de estudo, pacientes são selecionados para diferentes grupos de forma aleatória. A ideia é manter a maior semelhança possível entre os grupos, considerando fatores com idade dos participantes, sexo ou gravidade da doença, por exemplo. Placebos também podem ser usados como forma de controle, evitando que grupos saibam se estão tomando o medicamento ou não. Os ensaios também costumam ser duplo-cegos, em que nem paciente nem profissional de saúde sabem em que grupo está o paciente ou se o tratamento que está recebendo é de fato o tratamento ou o placebo. Isso elimina o viés que profissionais de saúde podem ter.

Com isso, temos os ensaios clínicos randomizados controlados com placebo e duplo-cegos, que podem produzir evidências robustas. Mas esses estudos precisam passar antes por avaliações éticas. “Se você suspeita que algo pode causar danos a pacientes, e quer controlar isso, você não pode” diz Jarry. As avaliações éticas evitam que produtos reconhecidamente tóxicos ou tratamentos sabidamente piores dos que os disponíveis no momento sejam ministrados a pacientes.

Por fim, no topo da pirâmide estão as revisões sistemáticas e as meta-análises. “Se você tiver cinco estudos bem-feitos que apontam para a mesma direção, é provável que essa seja a resposta”, explica Jarry. Ou seja, as revisões sistemáticas juntam e analisam cada estudo feito sobre um assunto em particular, e as meta-análises produzem resultados numéricos de todos os estudos incluídos em conjunto, podendo dar diferentes pesos a cada estudo, dependendo de sua robustez, e produzindo uma análise estatística sobre tudo.

“E temos que lembrar também que as meta-análises também podem ser abusadas e podem ser vítimas de ‘lixo’. Se todos os estudos levados em conta por uma meta-análise forem mal-feitos, a meta-análise também será mal-feita. Ou seja, não podemos confiar em meta-análises de forma cega porque ela não será necessariamente boa”, diz Jarry. “Mas elas estão no topo da pirâmide, e podem extrair de todos os estudos a melhor resposta possível para uma questão.”

E quantas pessoas são necessárias para um estudo confiável? “Quanto mais pessoas, melhor. Cem pessoas são melhores que dez, mil pessoas são melhores que cem, dez mil pessoas são melhores que mil, e por aí vai. Os cientistas fazem uma análise de ‘poder’ científico. Isso ajuda a definir quantas pessoas precisam recrutar para que um estudo avalie de fato o efeito de uma intervenção”, explica Jarry.

O importante é lembrar que um relato individual não prova nada, e dizer que B aconteceu por causa de A sem um estudo científico sério sobre isso não está correto. Uma dor de cabeça, afinal, pode passar sozinha.